第76回白石記念講座

「鉄鋼業への貢献が期待されるCCUS技術(1) -CO2分離回収・炭素循環技術-」

(事前申込締切:2025年10月24日)

【講座の視点】

製鉄所のカーボンニュートラル実現には、CO2排出量の抜本的な削減が可能な革新プロセスの導入と、CCUS技術の実装が不可欠といわれている。本講座では、高炉一貫製鉄所やスクラップ電炉製鉄所におけるエネルギー消費/CO2排出の現状について理解した上で、将来の製鉄所への適用が期待されているCO2分離回収技術と炭素循環技術の現状と展望、製鉄所への実装に向けた課題について理解を深めることを目的としている。製鉄所の将来を担う、中堅、若手の研究者・技術者にぜひ参加いただきたい。

【協賛(50音順)】

(一社)エネルギー・資源学会、(公社)応用物理学会、(公社)化学工学会、(公社)計測自動制御学会、(一社)資源・素材学会、(一社)触媒学会、(一社)電気学会、(一社)特殊鋼倶楽部、(公社)土木学会、(一社)日本エネルギー学会、(公社)日本化学会、(一社)日本機械学会、(公社)日本技術士会、(公社)日本金属学会、(一社)日本建築学会、(公社)日本材料学会、(一社)日本塑性加工学会、日本中性子科学会、(一社)日本熱処理技術協会、(公社)日本分析化学会、(一社)表面技術協会、(公社)腐食防食学会、(国研)物質・材料研究機構、(一社)溶接学会

| 日時・場所: |

2025年11月26日(水)10:00~16:30 受付時間:9:30~15:40 |

|---|---|

| プログラム: | |

| 参加申込み: |

|

| 参加費 (税込み、テキスト付): |

会員8,000円、一般15,000円、学生会員1,000円、学生一般2,000円 注)会員割引は個人の会員のみ有効です。協賛団体の個人会員、学生会員も含みます。 *非会員でご参加の方で希望される方には、下記の通り会員資格を会費なしで付与いたします。(入会方法は別途ご案内いたします。) ★テキストは、講座終了後残部がある場合、鉄鋼協会会員価格、一般価格で販売いたします。 |

(一社)日本鉄鋼協会 育成グループ E-mail:educact@isij.or.jp

講演題目及び講演者、司会者

| 9:50-10:00 | 趣旨説明 |

|---|---|

| 司会者:田中 剛(日本製鉄) | |

| 10:00-11:10 | 1) 「製鉄所のCO2排出量の現状とその削減の考え方」 東海国立大学機構 岐阜大学 工学部客員教授 中川 二彦 |

| 司会者:木島 秀夫(JFEスチール) | |

| 11:10-12:00 | 2) 「CO2分離回収技術(化学吸収法)の現状と課題・展望」 日鉄エンジニアリング(株) プラント本部 計画技術部 脱炭素計画技術第二室 シニアマネジャー 萩生 大介 |

| 12:00-12:50 | 3) 「CO2分離回収技術(物理吸着法)の現状と課題・展望」 JFEスチール(株) スチール研究所カーボンニュートラルプロセス研究部 グループリーダー 紫垣 伸行 |

| 司会者:村上 太一(東北大学) | |

| 14:00-14:50 | 4) 「固体酸化物形電解セル(SOEC)によるH2O-CO2共電解と炭素循環」 東北大学 大学院環境科学研究科 教授 川田 達也 |

| 14:50-15:40 | 5) 「高効率CO2→CO変換技術による鉄鋼産業でのカーボンリサイクルプロジェクト」 積水化学工業(株) R&Dセンター 先進技術研究所次世代技術開発センター グリーンケミストリープロジェクト プロジェクトマネジャー 西山 悠 |

| 15:40-16:30 | 6) 「CO2-メタネーション技術の開発と課題~NEDO-実証事業の進捗を通して~」 (株)INPEX 低炭素ソリューション事業本部 技術推進ユニット プロジェクトジェネラルマネジャー 若山 樹 |

※5)と6)の講演順が変更になりました。

講演内容

1)製鉄所のCO2排出量の現状とその削減の考え方

中川 二彦

我が国では2050年までにCO2排出量をネットゼロにする目標を国際公約として表明している。したがって、鉄鋼業もその例外ではなく、COURSE50プロジェクトにおいて製鉄所のCO2排出量を削減する開発が進められているが、その限界も明らかになりつつある。本講演では、銑鋼一貫製鉄所のCO2排出量について、製鉄所のエネルギー収支に基づき、その現状と課題を示す。そして、CO2排出量のネットゼロに向けて、その課題を解決するための考え方や方向性について、BackcastingやIEA (international Energy Agency)シナリオ、日本鉄鋼業の技術開発の歴史および学術的な原理原則を踏まえ、従来とは異なる視点で概説する。

2)CO2分離回収技術(化学吸収法)の現状と課題・展望

萩生 大介

すでに実用化されているCO2分離回収技術のうち、化学吸収法は排ガスのような低圧・低濃度からの回収や大規模化に適しており、2050年までのカーボンニュートラル目標を達成するために必要不可欠な技術となっている。本講演では、化学吸収法の特徴や普及状況、製鉄ガスへの適用事例、低エネルギー化に向けたプロセス開発事例、現在国内で検討が進められている先進的CCS事業の状況や今後のCCUへの展開について紹介する。

3)CO2分離回収技術(物理吸着法)の現状と課題・展望

紫垣 伸行

物理吸着法によるガス分離は、そのシンプルな基本原理と機械構造上の簡易さにより、産業用ガス製造プロセスとして幅広く用いられている。代表的な方式である圧力スイング吸着法では、分離ガス種に応じた適切な吸着剤選定および吸着塔の構造設計が主要な設計項目である。また、サイクルタイムや圧力スイング幅などの操業条件も回収率や分離エネルギーに大きく影響する。本講演では、製鉄所から排出される高炉ガスからのCO2分離に物理吸着法を適用するための技術開発事例を紹介しながら、物理吸着法による大規模CO2分離プロセス設計において考慮すべき技術的ポイントと今後の更なる技術開発の方向性について概説する。

4)固体酸化物形電解セル(SOEC)によるH2O-CO2共電解と炭素循環

川田 達也

再生可能エネルギーを用いて水素を得る電解技術のうち、酸化物イオン伝導性セラミックスを電解質として高温で動作する「固体酸化物形電解セル(SOEC)」は、工場等からの排熱を有効利用することで高い効率が期待できる。さらに、水蒸気と二酸化炭素とを同時に供給して合成ガスを得る「共電解」も可能で、後段にメタンや液体燃料の合成プロセスを配置すれば、その排熱も有効利用できるなど、高い効率で炭素循環を可能にする技術として注目されている。本講演では、SOECとその逆反応である固体酸化物形燃料電池(SOFC)の原理・開発の歴史・最近の技術開発動向を紹介し、今後の普及に向けた課題と展望について概説する。

5)高効率CO2→CO変換技術による鉄鋼産業でのカーボンリサイクルプロジェクト

西山 悠

鉄鋼産業では高炉から膨大な二酸化炭素(CO2)が排出されており、カーボンニュートラル社会実現に向けCO2排出削減方法の確立が求められている。積水化学では二酸化炭素有効活用技術としてCO2を一酸化炭素(CO)に変換する技術開発に取り組んでおり、当社独自触媒とガス切り替えシステムにより、高反応収率(90%以上)・経済性ともに優れた反応系を確立している。本技術を高炉に適用することで、排出されるCO2を削減できるだけでなく、変換したCOが還元ガスとして高炉で利用できコークスの使用量削減も期待できる。加えて還元ガス用途以外にもCOを起点とした化成品合成手法を組合せることで更なるCO2の有効活用も望める。本講座では、CO2→CO変換技術の紹介に加え、鉄鋼産業等への適用事例を紹介する。

6)CO2-メタネーション技術の開発と課題~NEDO-実証事業の進捗を通して~

若山 樹

CO2-メタネーションによる合成メタン(e-methane)生産は、カーボンリサイクルのみならず、天然ガスや都市ガスの既存インフラに大きな変更無く、低炭素化が可能であることが最大の利点である。INPEXでは、2021年度から世界最大級となる400 Nm3-CO2/hスケールのNEDO実証事業を実施しており、実証設備の構築終了が目前となっている。2025年度は、実証設備のプレコミッショニング(試運転準備=静的検査)やコミッショニング(試運転=動的検査)を経て、実証運転やe-methaneの導管注入に至る予定である。本講演ではCO2-メタネーション技術の課題やNEDO実証事業の2024年度成果等について概説する。

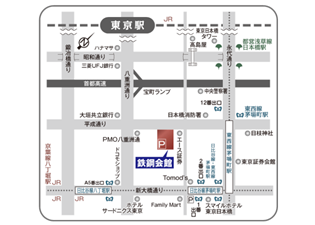

会場案内

鉄鋼会館 会議室

(東京都中央区日本橋茅場町3-2-10)

JR:「東京駅」八重洲口より徒歩約15分

地下鉄:東西線「茅場町駅」12番出口より徒歩約5分

日比谷線「茅場町駅」1番出口より徒歩約5分、「八丁堀駅」A5番出口より徒歩約5分

https://www.tekko-kaikan.co.jp/publics/index/4/

※講座案内のチラシはこちらからダウンロード出来ます。